টু-স্ট্রোক ডবল অ্যাকটিং স্টীম ইঞ্জিন – নিয়ে আজকের আলোচনা। এই পাঠটি “অটোমোবিল ইঞ্জিনিয়ারিং” এর “বাষ্পীয় বয়লার বা জেনারেটর” বিষয়ক পাঠ।

টু-স্ট্রোক ডবল অ্যাকটিং স্টীম ইঞ্জিন

প্রথম স্ট্রোক :

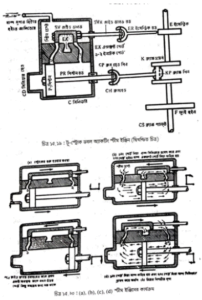

মনে কর পিস্টনটি সিলিন্ডার হেড (CD) থেকে চলতে শুরু করলো এবং সেই সময় স্লাইড ভালভটিও একই দিকে চলতে থাকে। কিছু পথ চলার পর স্লাইড ভাল্ভ ১নং পোর্ট খুলে দেয় এবং স্টীম চেস্ট হতে সুপারহিটেট স্টীম সিলিন্ডারে প্রবেশ করে। ঐ সময় স্লাইড ভাল্ভ ২নং পোর্টাটিকে একজস্ট পোর্টের সাথে যুক্ত করে দেয়। ফলে ঐ পথে সিলিন্ডার থেকে একজস্ট গ্যাস বের হয়ে যায়। পিস্টন যখন স্ট্রোকের মাঝামাঝি

স্থানে থাকে তখন উভয় পোর্ট খোলা থাকে অর্থাৎ একটি পোর্ট দ্বারা ইনটেক হয় এবং অন্য পোর্ট দ্বারা একজস্ট হয় যা ১৫.২০ (b) চিত্র দ্বারা দেখানো হয়েছে। এরপর স্লাইড ভাল্ভ তার গতি পরিবর্তনের অর্থাৎ পিস্টনের বিপরীত দিকে চলতে থাকে এবং পোর্টগুলি আস্তে আস্তে বন্ধ হতে থাকে। স্ট্রোকের শেষে উভয় পোর্ট বন্ধ হয়ে যায়, যা ১৫.২০ (c) চিত্রে দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় স্ট্রোক :

পিস্টন—এখন সিলিন্ডার হেডের দিকে চলতে শুরু করেছে। ফলে উভয় পোর্ট আস্তে আস্তে খুলে যাবে। কারণ এই সময় স্লাইড ভাল্ভ এবং পিস্টন একই দিকে চলবে। ২নং পোর্ট দিয়ে বাষ্প সিলিন্ডারে প্রবেশ করবে এবং পিস্টনকে জোরে ধাক্কা দিবে। একজস্ট বাষ্প একজস্ট পোর্টের পথে বের হয়ে যাবে।

১৫.২০ (d) চিত্রে ইঞ্জিনের এই অবস্থা দেখানো হয়েছে। পিস্টন সরে যখন সিলিন্ডারের মাঝামাঝি অবস্থায় আসে তখন উভয় পোর্ট সম্পূর্ণ খুলে যায়। তারপরই স্লাইড ভাল্ভ তার গতি পরিবর্তন করে এবং আস্তে আস্তে পোর্ট দুটিকে বন্ধ করতে থাকে। স্ট্রোকের শেষে উভয় পোর্টই সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায় (স্লাইড ভাল্ভ দ্বারা)। এভাবেই ইঞ্জিনের সাইকেল সম্পন্ন হয় এবং একইরূপ কার্যক্রম একের পর এক চলতে থাকে।

বিপরীতমুখী কার্যক্রম :

বাষ্পীয় ইঞ্জিনে যেমন, রেলওয়ে ইঞ্জিনে এবং স্টীমারে বিপরীতমুখী কার্যক্রম ব্যবহার করা হয়। বিপরীতমুখী কার্যক্রমের সাহায্যে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের গতিকে বিপরীতমুখী গতিতে রূপান্তরিত করা যায়। তাই বাষ্পীয় ইঞ্জিনকে রিভার্সেবল ইঞ্জিন বলা হয়। যে কার্যক্রমের সাহায্যে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের গতি বিপরীতমুখী করা হয় তাকে লিঙ্কমোশান বলে।

তিন রকম লিঙ্কমোশান আছে। যেমন :

(ক) স্টিপহেনসন (stephenson) লিঙ্কমোশান।

(খ) গ্লচ লিঙ্কমোশন (Gooch linkmotion)

(গ) অ্যালেন লিঙ্কমোশন (Allan linkmotion)

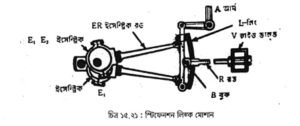

কিভাবে স্টিপহেনসন লিঙ্কমোশানের সাহায্যে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের গতি বিপরীতমুখী করা হয় তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো। এর দুটি উৎকেন্দ্র (eccentric) ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের সাথে যুক্ত থাকে, কিন্তু এর কেন্দ্র বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান করে। উৎকেন্দ্রগুলি এর রডের সাথে (কব্জার সাহায্যে) সংযোগ রক্ষা করে চলে।

অনুরূপভাবে স্লাইড ভাল্ভ এর রডটি লিঙ্কের সাথে যুক্ত থাকে একটি ব্লকের সাহায্যে। এই লিঙ্কটি একটি লিভারের সাহায্যে চলে। ফলে ব্লক লিঙ্কের মধ্যে যে-কোন স্থানে অবস্থান নিতে পারে। স্লাইড ভাল্ভ এর রডটি (ব্লক) যখন লিঙ্ক এর মধ্যবর্তী স্থানে (mid point) অবস্থান করে তখন স্লাইড ভাল্ভ নড়াচড়া করে না, ফলে ইঞ্জিনও চলে না। ১৫.২১ চিত্রে স্টিফেনশন লিঙ্কমোশানের কার্যক্রম দেখানো হয়েছে।

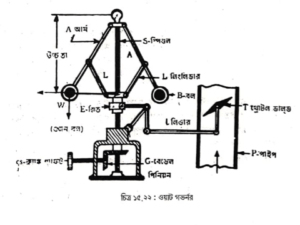

অনুসারে। গভর্নরকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : (ক) থ্রোটলিং গভর্নর, (খ) কাট-অফ গভর্নর। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের গভর্নর আছে। যেমন : (ক) ওয়াট গভর্নর, (খ) পর্টার গভর্নর, (গ) স্প্রিং লোডেড গভর্নর এবং (ঘ) শ্যাফট গভর্নর। একটি থ্রোটলিং বা ওয়াট গভর্নরের কার্যক্রমের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো।

১৫.২২ চিত্রে একটি ওয়াট গভর্নরের গঠন ও কার্যক্রম দেখানো হয়েছে। এই জাতীয় গভর্নরকে পেন্ডুলাম গভর্নরও বলে। এর দুইটি বাহু, দুইটি বল (ওজন), দুইটি লিঙ্কলিভার, একটি স্পিড, একটি থ্রোটল ভাল্ভ, একটি পাইপ, একসেট বেভেল গিয়ার এবং একটি লিভার (1) আছে।

বাহু (arms) দুইটির একদিকের প্রান্তদ্বয় স্পিন্ডলের উপরের দিকে কব্জা করা থাকে এবং অপর প্রান্তদ্বয়ে দুইটি বল যুক্ত থাকে। লিঙ্ক বাহু দুইটি স্লিভের সাথে যুক্ত থাকে। এই স্লিভের সাথে লিভার (1) এর সাহায্যে ম্রোটল ভালভ ‘T” এর সংযোগ থাকে। স্পিন্ডল (s) এর সাথে বেন্ডেল গিয়ার (G) এর মাধ্যমে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের সংযোগ রয়েছে। বোঝা কমে যাওয়ার ফলে ইঞ্জিনের দ্রুতি যখন বেড়ে যায় তখন ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট বেশী ঘোরে। এর ফলে বল দুইটিও বেশী ঘোরে এবং কেন্দ্র থেকে দুরে যেতে চায়। ফলে স্লেভসহ বল দুইটি উপরের দিকে উঠে যায়।

স্লেভ তখন লিভার (1) এর সাহায্যে শ্লোটল ভালভ ‘T’ কে বন্ধ করে দেয়। এতে কম বাষ্প সিলিন্ডারে প্রবেশ করে এবং ক্র্যাঙ্ক শ্যাফটের দ্রুততা স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে। আবার লোড বাড়ার ফলে দ্রুততা যখন কমে যায় তখন বল দুইটি নীচের দিকে চলে আসে এবং ম্রোটল ভাল্ভটি বেশী খোলে। ফলে সিলিন্ডারে বেশী বাষ্প প্রবেশ করে। এভাবেই গভর্নর কার্য সম্পন্ন করে থাকে। অর্থাৎ দ্রুতি একইরূপ রাখতে সাহায্য করে।

বাষ্পীয় টারবাইন (steam turbine ) :

বাষ্পীয় টারবাইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাইমোভার। প্রাইমোভারের নিজের কোন চলনশক্তি নেই, অন্যের শক্তি দ্বারা চালিত হয়। প্রাইমোভার যখন চলে তখন সে অন্যকে ঘুরাতে পারে। যেমন বাষ্পীয় চাপে বাষ্পীয় টারবাইন চলে। বাষ্পীয় টারবাইন তখন জেনারেটর, সেন্ট্রিফিউগাল পাম্পস, ব্লোয়ার এবং কম্প্রেসর ইত্যাদি চালাতে পারে ।

বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও বাষ্পীয় টারবাইনের মধ্যে পার্থক্য :

(ক) বাষ্পীয় ইঞ্জিনে সুপারহিটেড বাষ্পের প্রত্যক্ষ চাপের ফলে পিস্টন নড়াচড়া করে কার্য সম্পন্ন করে। কিন্তু বাষ্পীয় টারবাইনে বাষ্প চাপ প্রথমে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সক্রিয় গতিশীলতায় এবং পরে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

(খ) বাষ্পীয় ইঞ্জিন সাধারণত স্থিতিশীল ব্যাম্পের চাপের উপর চলে। কিন্তু টারবাইনে তা হয় না।

(গ) টারবাইনের যন্ত্রগুলি যথাযথ স্থিতিস্থাপকভাবে গঠন করা হয়। ফলে খুব শক্ত ভিতের প্রয়োজন হয় না।

(ঘ) বাষ্পীয় ইঞ্জিনের তুলনায় বাষ্পীয় টারবাইনের বেগ বেশী হয়।

(ঙ) বাষ্পীয় ইঞ্জিনের তুলনায় বাষ্পীয় টারবাইনের কার্যক্ষমতা বেশী

(চ) টারবাইনের জন্য কোন লুবরিকেশনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাষ্পীয় ইঞ্জিনের জন্য লুবরিকেশনের দরকার হয়।

(ছ) টারবাইনের একজস্ট বাষ্প কন্ডেন্সারের মাধ্যমে পানিতে রূপান্তর করে পুনরায় বয়লারে ব্যবহার করা যায়।

টারবাইনের প্রকারভেদ :

টারবাইনকে প্রধানত : তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

(ক)বাষ্পীয় টারবাইন, (ক) গ্যাস টারবাইন, (গ) ওয়াটার টারবাইন।

প্রধান তিনটি টারবাইনের কার্যপ্রণালীর উপর নির্ভর করে এগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

যেমন : (ক) ইম্পাস টারবাইন (impulse turbine) এবং (খ) রি-অ্যাকশন টারবাইন (reaction turbine ) ।

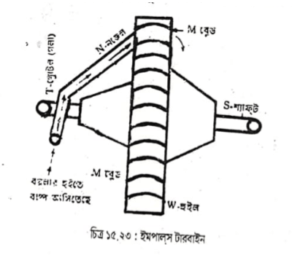

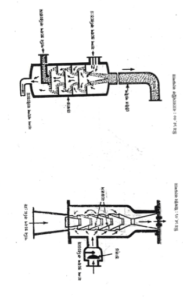

বাষ্পীয় টারবাইনকে একজস্ট বাষ্পের অবস্থার উপর ভিত্তি করে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : (ক) কন্ডেন্সিং টারবাইন (condensing turbine এবং (খ) নন-কন্ডেন্সিং টারবাইন (noncondensing turbine)। এই কন্ডেন্সারসমূহকে ব্যাক প্রেসার টারবাইনও বলা হয়। ইমপাল্স টারবাইন (Impulse turbine ) : ১৫.২৩ চিত্রে ইমপাল্স টারবাইনের গঠন ও কার্যক্রম দেখানো হয়েছে। একটি সুনির্দিষ্ট নজল থেকে অর্থাৎ প্রবল চাপে বাষ্প বের

হয়ে ব্লেডের উপর চাপ দেয়। ফলে টারবাইনের চাকাটি (wheel) ঘূর্ণায়মান হয়। টারবাইনের ঢাকায় অনেকগুলি বাঁকা ব্লেড থাকে। বাষ্প যখন ব্লেডের উপর চাপ দেয় তখন চাকাটি ঘুরতে শুরু করে (যদি চাকাটি যুক্ত থাকে)। চাপ যত বেশী এবং দৃঢ় হয় ঢাকাও ততবেশী ঘুরতে থাকে। চাকার সাথে যে শ্যাফট থাকে সেটিও তার সাথে ঘুরতে থাকে। এই শ্যাফটের সাথে বৈদ্যুতিক জেনারেটর বা কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) পাম্প লাগানো থাকে। ফলে সেগুলি ঘূর্ণায়মান হয়। অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় বা পানি সরবরাহ হয়। ইমপাস টারবাইন এভাবেই তার কার্য সমাধা করে থাকে।

রি-অ্যাকশন টারবাইন :

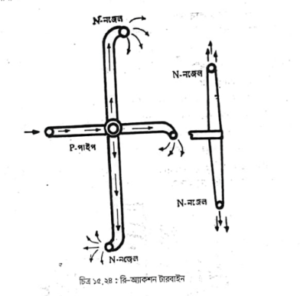

১৫.২৪ চিত্রে এই টারবাইনের গঠন ও কার্যক্রম দেখানো হয়েছে। এই টারবাইনে একটি রীমের সাথে অনেকগুলি নজল থাকে। বাষ্প পাইপ P দ্বারা সুপারহিটেড বাষ্পে আসে এবং নজলের ভিতর দিয়ে প্রবল বেগে বের হয়ে যায়। P বাষ্প যেদিকে বের হয় তার বিপরীত দিকে রীমসহ নজলকে ঘোরার জন্য চাপ দেয়। ফলে রীমসহ নজল বিপরীত দিকে ঘুরতে থাকে। এভাবে এই টারবাইন কাজ করে থাকে। এই টারবাইন দিয়ে জেনারেটর এবং পাম্পও চালানো যায়।

টারবাইন নজল :

এটি বাষ্প বের হওয়ার একটি সরু পথ বিশেষ। যেখানে বাষ্প নজল দিয়ে বের হওয়ার পূর্বে যে উচ্চচাপে থাকে নজল দিয়ে বের হওয়ার সময় তার গতিবেগে রূপান্তরিত হয়। গতিবেগ বৃদ্ধি করাই নজলের প্রধান কাজ। টারবাইন নজল সাধারণত দুই প্রকার। যথা : (ক) সাধারণ সমধর্মী (simple convergent), (খ) সমধর্মী বিকিরণশীল (convergent divergent)। সমধর্মী নজলের কোন বিকিরণ নেই। নজলের থ্রোটল বা সরু অংশই সর্বশেষ অংশ। এই অংশেই নজলের কার্যকারিতা সম্পন্ন হয় ।

১৫.২৪ চিত্রের নজেলটি সমধর্মী বিকিরণশীল নজল। এর দুইটি অংশ আছে—একটি সরু অংশ বা থ্রোটল (T), তারপর ক্রমান্বয়ে প্রসারিত অংশ। প্রকৃতপক্ষে একটি নজলের প্রান্ত দুই ধরনের। এ কারণে দেখা যায় যে, এই নজলের থ্রোটল অংশ তারপর প্রসারিত।

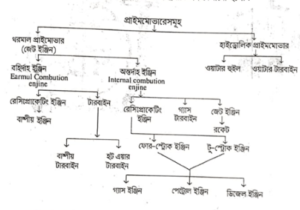

নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে প্রাইমমোভারের শ্রেণীবিভাগ দেখানো হলো :

ওয়াটার টারবাইন (water turbine)

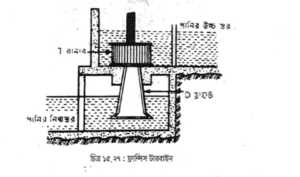

পানির উচ্চচাপে যে টারবাইন ঘুরানো হয় তাকে ওয়াটার টারবাইন বলে। খরস্রোতা নদীতে বাঁধের সাহায্যে পানির উচ্চতা বা গভীরতা বৃদ্ধি করা হয়। পানির উচ্চতা বা গভীরতা যত বেশী হবে টারবাইন চালানো ততই সুবিধাজনক। শুষ্ক মৌসুমে টারবাইন চালানোর জন্য যাতে পানির উচ্চতার কোন ঘাটতি না হয় তার জন্য বড় বড় পানির রিজার্ভার তৈরী করতে হয়।

বর্ষা মৌসুমে পানির উচ্চতা খুব বেশী হলে বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়। বাঁধ রক্ষার জন্য এবং পানির উচ্চতার নির্দিষ্ট সীমা রক্ষাকল্পে ফ্লুইচ গেট প্রস্তুত করতে হয়। এই গেটের সাহায্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বের করে দেওয়া হয়। প্রয়োজন হলে পানি আবদ্ধ করেও রাখা যায়।

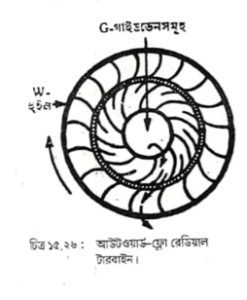

বাঁধে পানির উচ্চতা ১০০ ফুট হতে ১০০০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে (সমুদ্র পিষ্ঠ হতো)। বাঁধের সর্বোচ্চ পর্যায় হতে পানি স্টীলের সুড়ঙ্গ পথে, খাল পথে, পাইপ লাইনের মাধ্যমে অথবা পেনস্টক (Penstock) ইত্যাদির মাধ্যমে প্রবল বেগে এসে টারবাইনের চাকা বা হুইলকে ঘুরায়। ওয়াটার টারবাইনের ঘূর্ণায়মান চাকার সাথে ব্লেডসমূহ সংযুক্ত থাকে এবং কিছু সংখ্যক স্টেশনারী গাইড ভ্যান থাকে। এই গাইড ভ্যানসমূহের মুখ্য কাজ হলো পানির প্রবাহকে

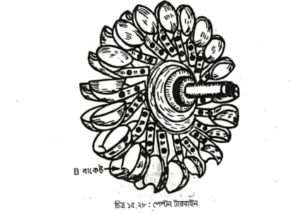

সঠিকভাবে চাকার বা হুইলের বাকেটের উপর নিক্ষেপ করা। এতে পানির চাপশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ১৫.২৬ চিত্রে ওয়াটার টারবাইনের চাকা, ব্লেড বা বাকেট এবং

গাইড ভ্যানসমূহের অবস্থান ও কার্যক্রম দেখানো হয়েছে। ওয়াটার টারবাইনের প্রধান কার্যপ্রণালী বাষ্পীয় টারবাইনের মতই । ওয়াটার টারবাইন মূলত দুই প্রকার। (১) ইম্পাস টারবাইন এবং (২) রি- অ্যাকশন টারবাইন ক্যাপলান এবং ফ্রান্সিস রি-অ্যাকশন টারবাইনের অন্তর্গত। পেল্টন টারবাইন ইম্পাস টারবাইনের অন্তর্গত।

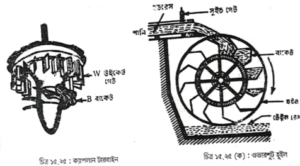

ক্যাপলান টারবাইন (Kaplan turbine) :

এটি প্রপেলার ধরনের টারবাইন । দেখতে জাহাজের প্রপেলারের মত। এজন্য একে প্রপেলার টারবাইন বলা হয়। এটি লো-হেডের জন্য খুবই কার্যকরী টারবাইন। হেড ৯ ফুট হতে ৬০ ফুট, কার্যক্ষমতা ৮৮%, এবং চার হতে ছয়টি ব্লেড ব্যবহার করা হয়। একটি সিঙ্গল ইউনিট টারবাইন ৫০,০০০ বি.এইচ.পি উৎপন্ন করতে সক্ষম। এই টারবাইনের কার্যকরী বেগ ৮০ হতে ১৪০-এর মধ্যে উঠানামা করে। ১৫.২৫ চিত্রে এই টারবাইনের একটি নমুনা দেখানো হয়েছে।

ফ্রান্সিস টারবাইন (Francis turbine) :

এটি একটি অন্তর্মুখী প্রবাহ রেডিয়াল রি- অ্যাকশন টারবাইন। এই টারবাইন একটি রানার এবং একটি উইকেট গেট নিয়ে গঠিত। উইকেট গেট হচ্ছে রানারের পরিধিতে সমন্বয় করা কতকগুলি ব্লেড সারিবদ্ধভাবে বসানো থাকে। পানি উচ্চস্তর হতে প্রবল বেগে উইকেট গেটে ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ড্রাফট টিউব দিয়ে পানির নিম্নস্তরে পতিত হয়। ১৫.২৭ চিত্রে এই টারবাইনের কার্যক্রম দেখানো হয়েছে। এই জাতীয় টারবাইন মধ্যম হেডে (১০০ ফুট হতে ১০০০ ফুট) ব্যবহার করা হয়।

পানির চাপে রানারটি ঘোরে। রানারের সাথে শ্যাফট থাকে। রানারের শ্যাফটের সাথে জেনারেটরের শ্যাফট কাপলিং করা থাকে বলে এটিও ঘূর্ণায়মান হয়। এর কার্যক্ষমতা শতকরা ৯০ ভাগ।

পেন্টন টারবাইন (Pelton turbine) :

এটি একটি এক্সিয়াল ফ্লো (axial flow) ইম্পাস টারবাইন। এটি একটি অতীব কার্যকরী টারবাইন বা উচ্চ হেডের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। পেল্টন হুইল টারবাইনে সর্বোচ্চ ৫০০০ ফুট হেড ব্যবহার করা হয়। এর কার্যক্ষমতা শতকরা ৮৮ ভাগ। এই টারবাইনের একটি নমুনা ১৫.২৮ চিত্রে দেখানো হলো। এর শ্যাফটের সাথে একটি ডিস্ক থাকে, ডিস্কের সাথে দুই সারিতে অর্ধবৃত্তাকারে অনেকগুলি বাকেট থাকে। এক বা একাধিক নজেলের সাহায্যে পানির তীব্র স্রোতধারা বাকেটসমূহকে প্রবল বেগে আঘাত করার দরুন টারবাইন হুইলটি ঘূর্ণায়মান হয়।

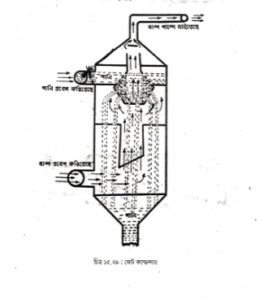

কন্ডেন্সার (Condenser)

কন্ডেন্সার এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে বাষ্প পুনরায় পানিতে রূপ নেয় (ঠান্ডা পানির প্রভাবে)। এটি প্রধানত দুইটি কাজ করে থাকে। যেমন:

- (ক) এটি পিছনের চাপ কমায় ফলে পিস্টনের উপর কার্যকারী চাপ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ইঞ্জিন এবং টারবাইনের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

- (খ) এটি বয়লারের জন্য হট ফিড ওয়াটার সরবরাহ করতে সহায়তা করে থাকে। কন্ডেন্সার দিয়ে যথোপযুক্তভাবে কাজ সম্পাদনের জন্য নিম্নলিখিত আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়।

- (ক) কন্ডেন্সারে পানি সরবরাহ করার জন্য একটি কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) পাম্প ব্যবহার করা হয় । (খ) অন্য একটি পাম্প যা কন্ডেনসেট পাম্প নামে পরিচিত। এই পাম্প কন্ডেসার হতে

ঘনীভূত বাষ্প বের করে দিতে সাহায্য করে।

- (গ) এয়ার পাম্প যা কন্ডেন্সার হতে বাতাস বের করে দিতে সাহায্য করে। এটিকে শুষ্ক বাষ্প পাম্প (dry air pump) বলে।

- (ঘ) একটি গরম পানির কুপ ব্যবহার করা হয়, যেখানে জমাকৃত বাষ্পগুলি রাখা হয়।

- (ঙ) একটি পানি শীতলীকরণ ব্যবস্থা (device) ব্যবহার করা হয় যার সাহায্যে কন্ডেন্সারে প্রবাহিত পানিকে ঠাণ্ডা করা হয়।

কন্ডেন্সারের প্রকারভেদ :

কন্ডেন্সারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

(ক) জেট কন্ডেন্সার (Jet condenser), (খ) সারফেস কন্ডেন্সার (surface condenser)। উপর্যুক্ত দুইটি কন্ডেন্সারে পানির সাহায্যে বাষ্পকে ঘনীভূত করে পানিতে পরিণত করা হয়। যে কন্ডেন্সারে বাষ্প সরাসরি পানির সরবরাহের সাথে স্পর্শ করে বা মিলিত হয় তাকে জেট কন্ডেন্সার বলে।

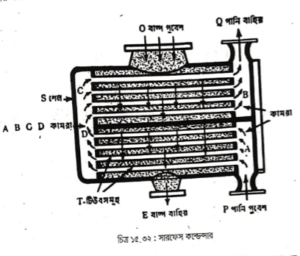

সারফেস কন্ডেন্সার :

যে কন্ডেসারের টিউবের ভিতর দিয়ে ঠান্ডা পানি প্রবাহিত হয় এবং ঐ টিউবসমূহের গা দিয়ে বাষ্প প্রবাহিত হওয়ার ফলে বাষ্প ঐ ঠান্ডা টিউবের সংস্পর্শে ঘনীভূত হয়ে পর্যায়ক্রমে পানিতে রূপ নেয় তাকে সারফেস কন্ডেন্সার বলে। ১৫.২৯, ১৫.৩০ এবং ১৫.৩১ চিত্রে জেট কন্ডেন্সারের গঠন ও কার্যক্রম এবং ১৫.৩২ চিত্রে সারফেস কন্ডেন্সারের গঠন ও কার্যক্রম দেখানো হলো।

শীতলীকরণ প্রক্রিয়া (Cooling device)

কন্ডেন্সারে পাম্পের সাহায্যে যে পানি সরবরাহ করা হয় তা ক্রমান্বয়ে গরম হয়ে যায়। তাই কন্ডেন্সারে সরবরাহকৃত পানি ঠান্ডা করার ব্যবস্থাকেই শীতলীকরণ প্রক্রিয়া বলা হয়। এই প্রক্রিয়া সরাসরি পানি সরবরাহের মাধ্যমে অর্থাৎ পাম্পের সাহায্যে নদীর বক্ষ হতে অথবা গভীর নলকূপ পাম্পের সাহায্যে কন্ডেন্সারে প্রতিনিয়ত ঠান্ডা পানি সরবরাহ করে সম্পন্ন করা যায়। যেসব স্থানে কন্ডেন্সারে সরাসরি পানি সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেই সেসব স্থানে নিম্নলিখিত তিন প্রকারে পানি ঠান্ডা করা হয়। যেমন :

(ক) কুলিং (Cooling)

পশু বা পানি ঠাণ্ডা করার পুকুর কন্ডেন্সারের ব্যবহৃত পানি ঠাণ্ডা করার জন্য এটি সহজ পদ্ধতি। কন্ডেন্সার থেকে পানি এসে একটি বড় পাকা পুকুরে জমা হয়। পুকুরে প্রচুর পরিমাণে পানি থাকায় পুকুরের পানি মুক্ত বাতাসের সংস্পর্শে অতি সহজেই ঠান্ডা হয়ে যায় এবং পুনরায় ঐ পানি কন্ডেন্সারে পাঠানো হয়। বড় বড় পাওয়ার স্টেশনে এই পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়। পুকুরের পানি কমে গেলে পাম্পের সাহায্যে তা পূরণ করা হয়।

(খ) স্প্রে পশু (Spray pond) :

এই পদ্ধতির জন্য খুব বড় পুকুর তৈরীর দরকার হয় না। তবে নজল হতে যে পানি পতিত হয় তা স্প্রে পুকুরে জমা করে রাখার জন্য একটি ২০′ × ২৫´ এর চৌবাচ্চা বা পুকুরের প্রয়োজন হয়। কন্ডেন্সার হতে কার্য-সম্পাদনের পর যে গরম পানি ফেরত আসে তা বিভিন্ন নজলের মাধ্যমে স্প্রে আকারে বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে উল্লেখিত পুকুরে বা চৌবাচ্চায় জমা হয়। নজল দিয়ে ছড়িয়ে চৌবাচ্চায় পতিত হওয়ার সময় মুক্ত বাতাসের সাহায্যে অতি দ্রুত পানি ঠান্ডা হয়ে যায়। ফলে পুনরায় এই পানি কন্ডেন্সারে পাঠানো হয়।

(গ) কুলিং টাওয়ার (Cooling tower) :

কন্ডেন্সারের গরম পানি পাম্প করে উঁচু একটি ট্যাঙ্কে উঠানো হয়। ট্যাঙ্কটি একটি উঁচু টাওয়ারে বসানো থাকে। সেখান থেকে বহু নজলের মাধ্যমে পানি স্প্রে করা হয়। কুলিং টাওয়ারটি সাধারণত চিমনির সাথে লাগানো থাকে। নজল থেকে ঝরণার মত পানি পড়তে থাকে এবং ব্লোয়ার অথবা ফ্যান দ্বারা ঐ পানিতে বাতাস দেওয়া হয়। ফলে পানি দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যায়। এই পানি পুনরায় কন্ডেন্সারে কার্য সম্পাদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। নজল থেকে পতিত পানি একটি সংরক্ষিত চৌবাচ্চায় জমা হয় এবং সেখান থেকে পাম্পের সাহায্যে কন্ডেন্সারে পাঠানো হয়।

আরও দেখুনঃ

- বয়লারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি

- ব্যাবকক এবং উইলকক বয়লার

- লোকোমোটিভ বয়লার

- সুপার হিটার

- ফায়ার টিউব বয়লার

- মোটরগাড়ি শিল্প

3 thoughts on “টু-স্ট্রোক ডবল অ্যাকটিং স্টীম ইঞ্জিন”